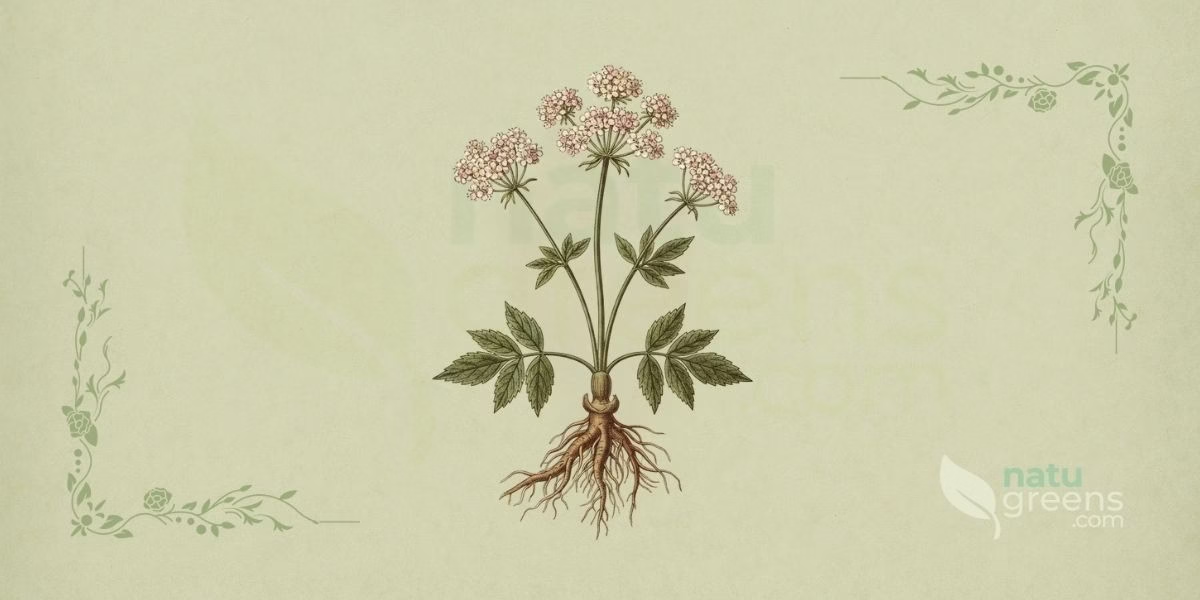

Valeriana officinalis L. / Valeriana, conosciuta comunemente come valeriana, erba gatta e valeriana officinale, è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Caprifoliaceae, precedentemente classificata come Valerianaceae. Descritta da Carl Linnaeus nel 1753, questa specie è originaria dell’Europa e di alcune regioni dell’Asia, essendosi naturalizzata in molte parti del mondo grazie al suo vasto impiego medicinale. La valeriana è principalmente riconosciuta per le sue proprietà sedative e ansiolitiche, con radice e rizoma come parti più utilizzate nella fitoterapia. Il suo uso risale all’antica Grecia, dove veniva impiegata per trattare insonnia e nervosismo, e il nome deriva dal latino valere, che significa “essere sano” o “essere forte”.

La radice di valeriana possiede un odore caratteristico e intenso, attribuito alla presenza di acidi isovalerici e altri composti volatili. Questo aroma, sebbene sgradevole per l’uomo, è notoriamente attraente per i gatti, da cui deriva il nome popolare erba gatta. L’efficacia della valeriana nel trattamento dei disturbi del sonno e dell’ansia è stata oggetto di approfondite ricerche scientifiche, con l’identificazione di composti attivi quali acidi valerènici e valepotriati.

Questi composti interagiscono con il sistema nervoso centrale, favorendo il rilassamento e migliorando la qualità del sonno senza gli effetti collaterali comuni di molti sedativi sintetici. La monografia dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ne riconosce l’uso per l’alleviamento di sintomi lievi di tensione nervosa e disturbi del sonno, consolidando così il suo ruolo nella medicina delle piante officinali moderna.

Nomi Popolari della Valeriana

- Italiano: valeriana, valeriana comune, erba gatta.

- Portoghese: valeriana, valeriana-das-boticas (PT); erva-dos-gatos, valeriana-comum, valeriana-oficial (BR).

- Spagnolo: valeriana, hierba de los gatos, valeriana oficinal.

- Inglese: valerian, common valerian, garden heliotrope, all-heal.

- Francese: valériane, valériane officinale, herbe aux chats.

- Tedesco: Echter Baldrian, Baldrian, Katzenkraut.

Sinonimi Botanici della Valeriana

Il nome accettato per la specie è Valeriana officinalis L., ma la pianta presenta una complessa tassonomia dovuta alla sua ampia distribuzione e variazione morfologica, che ha portato alla descrizione di diverse sottospecie e varietà. Il termine Valeriana è talvolta usato per indicare un complesso di specie morfologicamente simili. Nella letteratura scientifica e nelle farmacopee si trovano alcuni sinonimi botanici, anche se Valeriana officinalis L. rimane il nome preferito. La confusione tassonomica deriva in parte dall’esistenza di altre specie del genere con proprietà medicinali simili, come Valeriana edulis e Valeriana wallichii, talvolta impiegate come sostituti o adulteranti.

Nonostante la complessità, la maggior parte dei prodotti fitoterapici commercializzati in Europa e Nord America utilizza la radice di Valeriana officinalis L. o estratti standardizzati derivati da questa specie. L’identificazione corretta è cruciale per garantire sicurezza ed efficacia, poiché la composizione fitochimica può variare significativamente tra specie. La Farmacopea Europea stabilisce criteri rigorosi per l’identificazione e il contenuto di principi attivi nella droga vegetale, concentrandosi principalmente sul contenuto di acidi valerènici. La standardizzazione è essenziale per condurre studi clinici coerenti e garantire la qualità del medicinale a base di piante officinali.

- Valeriana baltica Pleijel,

- Valeriana capitata Pall. ex Link

- Valeriana collina Wallr

- Valeriana exaltata Mikan

- Valeriana luchenensis S.L.Liou & A.E.Boriss

- Valeriana nitida Kreyer

- Valeriana palustris Kreyer

- Valeriana procurrens Wallr

- Valeriana sambucifolia Mikan

- Valeriana spryginii P.A.Smirn

- Valeriana tenuifolia Vahl

- Valeriana turuchanica P.A.Smirn

Famiglia Botanica: Caprifoliaceae

Illustrazione botanica di Valeriana officinalis L. (valeriana, valeriana officinale, erba gatta), pianta perenne della famiglia Caprifoliaceae, nativa dell’Europa e del sud-ovest asiatico, descritta da Carl Linnaeus nel 1753, che mostra dettagliatamente rizoma e radici fibrose, parti più importanti per la concentrazione di composti bioattivi come acidi valerènici e valepotriati, in stile enciclopedico botanico del XIX secolo su sfondo di carta da erbario.

La Valeriana officinalis appartiene alla famiglia Caprifoliaceae, precedentemente nota come Valerianaceae. Questa famiglia comprende circa 860 specie distribuite in 42 generi, tra arbusti, alberi ed erbe. Le piante di questa famiglia sono note per i loro fiori tubolari e frutti a bacca o capsula. La riclassificazione tassonomica della valeriana nella famiglia Caprifoliaceae si basa su studi filogenetici molecolari che hanno dimostrato una relazione più stretta con generi come Lonicera (caprifoglio) e Sambucus (sambuco). Molte specie della famiglia Caprifoliaceae hanno importanza ornamentale e medicinale, con la valeriana come esempio prominente per le sue proprietà terapeutiche.

Caratteristiche della Famiglia

La famiglia è caratterizzata da fiori generalmente vistosi e frutti variabili, inclusi bacche e capsule. Comprende arbusti, alberi e più frequentemente piante erbacee, distribuite principalmente nelle regioni temperate dell’emisfero nord. La Caprifoliaceae è nota per includere piante con fiori ornamentali e alcune specie di rilievo medicinale. La riclassificazione si basa su analisi genetiche che hanno evidenziato una relazione evolutiva stretta tra i membri dell’ex Valerianaceae e la Caprifoliaceae, portando alla loro fusione.

La Valeriana, come membro di questa famiglia, condivide caratteristiche botaniche quali foglie pinnate e piccoli fiori raggruppati in infiorescenze terminali. La sua inclusione nella Caprifoliaceae riflette una comprensione più precisa delle relazioni evolutive nel regno vegetale. Altri membri notabili includono il sambuco (Sambucus) e il caprifoglio (Lonicera). La famiglia Caprifoliaceae è chimicamente diversificata, producendo glicosidi iridoidi, saponine e oli essenziali, che contribuiscono alle proprietà medicinali di molte specie. La radice di valeriana, in particolare, è ricca di iridoidi del tipo valepotriato, composti instabili e termolabili, la cui degradazione genera il caratteristico odore della pianta.

Parti Utilizzate della Valeriana

La fitoterapia utilizza principalmente le parti sotterranee della Valeriana officinalis, che rappresentano la principale fonte dei suoi composti bioattivi. La raccolta avviene generalmente in autunno, quando la concentrazione di principi attivi, come gli acidi valerènici, raggiunge il picco. Radice e rizoma sono sottoposti a processi di essiccazione e talvolta fermentazione, che influenzano la composizione chimica finale del materiale vegetale. La modalità di preparazione e il solvente di estrazione determinano la concentrazione e la stabilità dei composti, con estratti idroalcolici tra i più comuni nei prodotti standardizzati.

- Radice (Radix)

- Rizoma

- Estratti secchi e fluidi (standardizzati in acidi valerènici)

- Tinture

- Olio essenziale (ottenuto per distillazione a vapore di radice e rizoma)

Usi Etnobotanici e Tradizionali della Valeriana

L’uso della valeriana come pianta medicinale ha una lunga storia, che risale a secoli fa. Nell’antica Grecia, Ippocrate e Galeno la prescrivevano per il trattamento dell’insonnia. Nel Medioevo era considerata un “cura-tutto” (all-heal), impiegata per una vasta gamma di disturbi, dall’epilessia al mal di testa. Il suo uso come sedativo e ansiolitico si è consolidato in Europa, dove è ampiamente utilizzata per calmare i nervi e favorire il sonno. La tradizione popolare la impiegava anche per alleviare coliche mestruali e dolori muscolari. Il suo uso tradizionale è riconosciuto dall’EMA per l’alleviamento di sintomi lievi di stress mentale e per favorire il sonno.

- Ansia e nervosismo

- Disturbi del sonno e insonnia

- Mal di testa ed emicranie

- Spasmi gastrointestinali

- Stress

- Isteria e attacchi di panico

- Irritabilità e agitazione

- Palpitazioni cardiache di origine nervosa

- Sindrome delle gambe senza riposo

- Tensione nervosa e stress mentale lieve

Proprietà Terapeutiche della Valeriana

Le proprietà terapeutiche della valeriana sono principalmente attribuite alla sua capacità di modulare il sistema nervoso centrale, soprattutto tramite l’interazione con il recettore GABA-A. L’acido valerènico, uno dei suoi principali costituenti, ha dimostrato di inibire la degradazione del GABA (acido gamma-aminobutirrico), il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello, producendo un effetto calmante. Inoltre, la valeriana possiede altre attività farmacologiche che contribuiscono al suo profilo terapeutico. La sua azione è graduale e non immediata, giustificando la raccomandazione di un uso continuativo per alcune settimane per ottenere l’effetto completo, soprattutto nel trattamento dell’insonnia cronica.

- Ansiolitico (riduce ansia e tensione nervosa)

- Antispasmodico (allevia spasmi muscolari e coliche)

- Anticonvulsivante (può aiutare a prevenire convulsioni)

- Ipnotico (induce il sonno)

- Miorilassante (favorisce il rilassamento muscolare)

- Neuroprotettore (protegge le cellule nervose)

- Sedativo (calma il sistema nervoso)

- Tranquillante (riduce tensione e agitazione)

Profilo Fitochimico Dettagliato della Valeriana

La complessità del profilo fitochimico di Valeriana officinalis spiega perché il suo meccanismo d’azione non possa essere attribuito a un singolo composto, ma piuttosto a una sinergia di diverse classi di sostanze. Sono stati identificati oltre 150 costituenti chimici nella radice di valeriana. I principali gruppi comprendono sesquiterpeni, iridoidi e flavonoidi.

La concentrazione di questi composti varia in base all’origine geografica, al metodo di coltivazione, al periodo di raccolta e ai processi di essiccazione ed estrazione. La standardizzazione degli estratti si basa generalmente sul contenuto di acidi valerènici, considerati marker di qualità ed efficacia.

- Acido gamma-aminobutirrico (GABA)

- Acidi fenolici

- Acido isovalerico

- Acido valerènico

- Alcaloidi (actinidina, chatinina, valerianina, valerina)

- Flavonoidi (apigenina, esperidina, linarina)

- Iridoidi (valepotriati, valtrato, didrovaltrato)

- Lignani (pinoresinolo, idrossipinoresinolo)

- Monoterpeni (borneolo, acetato di bornile)

- Oli essenziali (0,5-2,0%)

- Altri amminoacidi (glutammina, arginina)

- Sesquiterpeni (acido valerènico, acido idrossivalerènico, acido acetossivalerènico)

- Triterpeni (acido ursolico)

Forme di Preparazione e Somministrazione della Valeriana

La valeriana può essere somministrata in varie forme, la scelta dipende dalla finalità terapeutica e dalla preferenza del paziente. Infusione e decotto sono le forme tradizionali, ma estratti standardizzati in capsule o compresse sono preferiti in fitoterapia clinica per la precisione del dosaggio dei principi attivi. La radice deve essere maneggiata con cura a causa del suo odore intenso. L’olio essenziale, meno comune, è talvolta usato in aromaterapia o come additivo in bagni rilassanti. L’EMA riconosce l’uso della sostanza vegetale triturata (tisana) e di vari estratti (secchi, liquidi, tinture) per uso orale.

- Capsule e compresse (con estratto secco standardizzato)

- Decotto (per la radice)

- Estratto fluido

- Estratto secco

- Infusione (con radice triturata)

- Tintura (estratto idroalcolico)

Sinergie con Altre Piante Officinali

La valeriana è spesso combinata con altre piante dalle proprietà sedative e ansiolitiche per potenziarne gli effetti e ampliare lo spettro d’azione. Questa sinergia consente l’uso di dosi più basse di ciascuna pianta, minimizzando il rischio di effetti collaterali. La combinazione con piante che agiscono tramite meccanismi diversi, come la modulazione del GABA e l’azione sui recettori della serotonina, può produrre un effetto terapeutico più completo ed efficace nel trattamento di insonnia e ansia. La fitoterapia moderna valorizza tali combinazioni per ottimizzare i risultati clinici.

Ansia e Insonnia

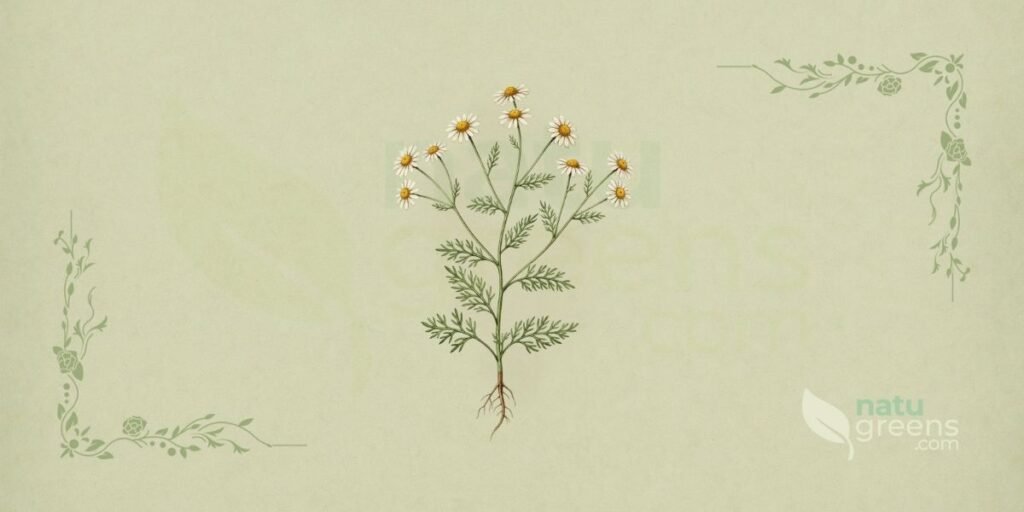

La valeriana (Valeriana officinalis) è frequentemente combinata con altre piante sedative e ansiolitiche per potenziarne l’effetto. La sinergia con passiflora (Passiflora incarnata) e camomilla (Matricaria chamomilla) è particolarmente efficace nel trattamento dei disturbi del sonno e degli stati di nervosismo. La valeriana agisce sui recettori GABA, mentre la passiflora contribuisce con alcaloidi harmala e la camomilla con apigenina, creando un effetto calmante sinergico che può rappresentare un’alternativa ai sedativi sintetici.

Stress e Tensione Nervosa

Per alleviare stress e tensione nervosa, la valeriana può essere associata a melissa (Melissa officinalis) e luppolo (Humulus lupulus). La melissa possiede proprietà rilassanti e il luppolo contiene composti sedativi, complementando gli effetti della valeriana. Questa combinazione è utile per promuovere uno stato di rilassamento senza causare eccessiva sonnolenza diurna.

Valeriana e Melissa officinalis

La melissa è apprezzata per le sue proprietà ansiolitiche e carminative. La sua combinazione con la valeriana è ideale per pazienti con ansia associata a disturbi gastrointestinali, come spasmi e flatulenza. Gli oli essenziali della melissa, ricchi in citrale e citronellale, forniscono un effetto calmante aggiuntivo e migliorano il sapore dell’infusione, mascherando l’odore forte della valeriana. Questa sinergia è benefica per alleviare stress e tensione nervosa che si manifestano a livello digestivo.

Valeriana e Luppolo (Humulus lupulus)

Il luppolo, noto per i suoi coni usati nella produzione della birra, possiede proprietà sedative che si integrano con quelle della valeriana. Gli acidi amari del luppolo, come la lupulina, hanno un effetto calmante che, in sinergia con gli acidi valerènici, è particolarmente efficace per favorire il sonno. La combinazione è spesso utilizzata in prodotti commerciali per il sonno, con il luppolo come ottimo coadiuvante della valeriana, soprattutto in caso di agitazione e difficoltà ad addormentarsi.

Valeriana e Passiflora (Passiflora incarnata)

La combinazione di valeriana e passiflora è uno dei protocolli più comuni per il trattamento di insonnia e ansia. Mentre la valeriana agisce principalmente sul sistema GABAergico, la passiflora contiene flavonoidi come la crisina, che mostrano affinità per i recettori GABA-A. Questa doppia azione sedativa e ansiolitica favorisce un rilassamento più profondo e un miglioramento significativo della latenza e qualità del sonno. La passiflora contribuisce anche con un effetto antispasmodico, utile per la tensione muscolare associata allo stress.

Ricette e Protocolli d’Uso della Valeriana

Illustrazione botanica in stile enciclopedico del XIX secolo che mostra la preparazione di un’infusione di Valeriana officinalis (valeriana), con tazza di porcellana contenente tè dorato, radici secche di valeriana, miele in piccolo contenitore e fetta di limone, disposti armoniosamente su sfondo di carta da erbario.

L’uso della valeriana deve essere costante e prolungato per ottenere il massimo beneficio, soprattutto nei disturbi cronici del sonno. Le preparazioni vanno consumate preferibilmente la sera, circa 30 minuti a un’ora prima di coricarsi. Il dosaggio va adattato individualmente, iniziando dalla dose minima efficace e aumentando gradualmente, se necessario, sotto la guida di un professionista sanitario. È importante sottolineare che la valeriana non è indicata per il trattamento acuto dell’insonnia, ma come supporto a lungo termine.

Bagno Rilassante con Radice di Valeriana

Ingredienti: 100 grammi di radice di valeriana triturata, acqua calda.

Preparazione: Mettere la radice in un sacchetto di tessuto e sospenderlo nell’acqua della vasca. Riempire la vasca con acqua a temperatura tra 34-37°C. Rimanere nel bagno per 10-20 minuti. Questo uso tradizionale è riconosciuto dall’EMA come additivo da bagno per l’alleviamento di sintomi lievi di stress mentale. È importante che l’acqua non sia troppo calda per evitare la degradazione dei composti volatili. Metodo controindicato in caso di ferite aperte o malattie cutanee acute.

Capsule di Estratto Secco per Disturbi del Sonno

Ingredienti: Estratto secco di radice di valeriana (400-600 mg), standardizzato in acidi valerènici.

Protocollo: Assumere una capsula (400-600 mg) mezz’ora o un’ora prima di coricarsi. La dose massima giornaliera raccomandata dall’EMA per uso ben stabilito è di 4 dosi singole. Il trattamento va proseguito per 2-4 settimane per ottenere l’effetto terapeutico completo. Questa forma è la più utilizzata negli studi clinici ed è ideale per chi non tollera il sapore dell’infusione.

Infusione per Insonnia Cronica

Ingredienti: 1-3 grammi di radice di valeriana triturata, 150 ml di acqua bollente.

Preparazione: Mettere la radice in una tazza e aggiungere l’acqua bollente. Coprire e lasciare in infusione per 10-15 minuti. Filtrare e bere. Non è consigliato bollire la radice per evitare la degradazione dei valepotriati. Consumare una tazza 30-60 minuti prima di coricarsi. Per stress mentale lieve, si può assumere fino a 3 volte al giorno. Il sapore può essere migliorato con miele o melissa.

Tintura Standardizzata per Ansia

Ingredienti: Tintura di Valeriana officinalis (rapporto droga-estratto 1:5, solvente etanolo 60-80% V/V).

Protocollo: Assumere 1-3 ml di tintura diluita in poca acqua, fino a 3 volte al giorno, per alleviare sintomi lievi di tensione nervosa. Per favorire il sonno, assumere una dose aggiuntiva 30-60 minuti prima di coricarsi. La tintura garantisce un dosaggio più costante dei principi attivi, preferita da molti fitoterapeuti. Seguire le indicazioni del produttore o del professionista sanitario.

Terapie Associate alla Valeriana

La valeriana può essere integrata in diverse terapie complementari, potenziandone gli effetti e trattando le cause sottostanti di disturbi del sonno e ansia. La sua azione sul sistema nervoso centrale la rende un eccellente coadiuvante in terapie volte al riequilibrio emotivo e alla riduzione dello stress. La combinazione di fitoterapia con altre modalità terapeutiche rappresenta un approccio olistico volto al benessere integrale del paziente.

Aromaterapia

L’olio essenziale di valeriana, sebbene con odore intenso e terroso, è utilizzato in aromaterapia per le sue proprietà sedative. L’inalazione dell’olio, diluito in diffusori o massaggi, può favorire un rilassamento profondo e aiutare l’induzione del sonno. Spesso è combinato con oli essenziali più gradevoli, come lavanda o camomilla, per migliorarne l’accettazione. L’aromaterapia con valeriana è particolarmente utile per ridurre ansia e tensione nervosa prima di coricarsi.

Fitoterapia Clinica

In fitoterapia clinica, la valeriana è uno dei pilastri nel trattamento di disturbi del sonno e ansia. Viene prescritta sotto forma di estratti standardizzati, garantendo la concentrazione di acidi valerènici. Il trattamento è individualizzato, considerando la gravità dei sintomi, la presenza di altre condizioni mediche e l’uso di altri farmaci. La fitoterapia utilizza la valeriana come alternativa o complemento a ansiolitici e ipnotici sintetici, con un profilo di sicurezza più favorevole per l’uso a lungo termine.

Omeopatia

In omeopatia, la valeriana è un rimedio utilizzato per stati di nervosismo, ipersensibilità e insonnia, specialmente associati ad agitazione e spasmi muscolari. Il rimedio omeopatico si prepara dalla tintura madre della radice fresca, seguendo processi di diluizione e dinamizzazione. È indicato per pazienti con ipersensibilità sensoriale ed emotiva, che manifestano fluttuazioni dell’umore e difficoltà a rilassarsi. L’omeopatia impiega la valeriana in potenze variabili, a seconda della cronicità e natura dei sintomi.

L’olio essenziale di valeriana, estratto dalle radici, è impiegato in aromaterapia per le sue proprietà rilassanti e sedative. L’inalazione dell’aroma, tramite diffusori o massaggi diluiti in olio vegetale, può aiutare a ridurre stress, ansia e favorire un sonno tranquillo. Spesso è combinato con oli essenziali di lavanda o bergamotto per creare sinergie che amplificano gli effetti calmanti.

Controindicazioni ed Effetti Collaterali della Valeriana

La valeriana è generalmente considerata sicura se utilizzata alle dosi terapeutiche raccomandate. Tuttavia, come ogni medicinale a base di piante officinali, presenta controindicazioni e può causare effetti collaterali in alcuni individui. La sicurezza della valeriana è stata ampiamente studiata e l’EMA fornisce linee guida chiare sul suo uso sicuro. È fondamentale che i pazienti informino medico o farmacista sull’uso di valeriana, specialmente se assumono altri farmaci o hanno condizioni mediche preesistenti.

Controindicazioni

La principale controindicazione è l’ipersensibilità nota alla sostanza attiva o ad uno degli eccipienti. L’uso nei bambini sotto i 12 anni non è raccomandato per uso ben stabilito, per mancanza di dati di sicurezza ed efficacia in questa fascia d’età. L’uso come additivo da bagno è controindicato in caso di ferite aperte, lesioni cutanee estese, malattie cutanee acute, febbre alta, infezioni gravi, disturbi circolatori gravi e insufficienza cardiaca.

- Interventi chirurgici: Si consiglia di sospendere l’uso di valeriana almeno due settimane prima di qualsiasi intervento chirurgico, a causa del suo potenziale effetto sedativo e delle interazioni con anestetici.

- Bambini piccoli: Non deve essere somministrata a bambini sotto i tre anni e, nei bambini più grandi, solo sotto controllo medico.

- Malattia epatica: Gli individui con malattia epatica devono usarla con cautela e sotto supervisione medica, per il potenziale rischio di epatotossicità in rari casi.

- Gravidanza e allattamento: L’uso durante gravidanza e allattamento non è raccomandato per mancanza di studi conclusivi sulla sicurezza.

- Interazione con depressori del SNC: Evitare l’uso concomitante con alcol, benzodiazepine, barbiturici, oppiacei, kava o antistaminici, poiché può potenziare gli effetti sedativi e causare depressione eccessiva del sistema nervoso centrale.

Effetti Collaterali Comuni

Gli effetti collaterali della valeriana sono generalmente lievi e transitori. I più comuni includono sintomi gastrointestinali quali nausea, coliche addominali e diarrea. In alcuni casi può verificarsi sonnolenza diurna, vertigini o mal di testa, specialmente se la dose è elevata o se combinata con altri sedativi. Reazioni di ipersensibilità, come eruzioni cutanee, sono rare ma possibili. La comparsa di effetti collaterali richiede la riduzione della dose o l’interruzione del trattamento.

Interazioni Medicamentose

La valeriana può potenziare l’effetto di altri depressori del sistema nervoso centrale, inclusi alcol, barbiturici, benzodiazepine e antidepressivi. Questa interazione può aumentare sedazione e sonnolenza, risultando pericolosa soprattutto durante la guida o l’uso di macchinari. È fondamentale evitare l’alcol durante il trattamento con valeriana e consultare un professionista sanitario prima di associarla ad altri farmaci che agiscono sul SNC. La valeriana può anche interagire con farmaci metabolizzati dal citocromo P450, sebbene la rilevanza clinica di tale interazione sia controversa.

- Cefalea e vertigini: Mal di testa e vertigini sono effetti collaterali meno comuni ma possibili.

- Disturbi gastrointestinali: Nausea, vomito, coliche addominali e diarrea possono manifestarsi in alcuni individui.

- Reazioni allergiche: In rari casi possono verificarsi reazioni allergiche come eruzioni cutanee o prurito.

- Sonnolenza diurna: Pur rara, può manifestarsi sonnolenza eccessiva durante il giorno, specialmente a dosi elevate.

Dosaggi e Protocolli Terapeutici

Il dosaggio della valeriana dipende dalla forma di preparazione e dall’indicazione terapeutica. L’EMA distingue tra uso ben stabilito (basato su studi clinici) e uso tradizionale (basato sull’esperienza storica). Le dosi per uso ben stabilito sono generalmente più elevate e standardizzate. Per l’uso tradizionale, le dosi sono più flessibili e basate sulla sostanza vegetale triturata (tisana). È importante seguire le raccomandazioni per garantire efficacia e sicurezza. La durata del trattamento deve essere di 2-4 settimane per ottenere l’effetto completo nei disturbi del sonno.

Dosaggio per Tensione Nervosa Lieve (Uso Ben Stabilito)

La dose singola raccomandata è di 400-600 mg di estratto secco (DER 3-7:1, solvente etanolo 40-70% V/V), somministrata fino a 3 volte al giorno. Questo dosaggio si basa su studi clinici che ne hanno dimostrato l’efficacia nell’alleviare sintomi di stress e nervosismo. Il trattamento deve essere prolungato per ottenere un effetto sostenuto.

Dosaggio per Disturbi del Sonno (Uso Ben Stabilito)

La dose singola raccomandata è di 400-600 mg di estratto secco, assunta mezz’ora o un’ora prima di coricarsi. È possibile assumere una dose aggiuntiva durante la notte, se necessario. La valeriana non è indicata per il trattamento acuto dell’insonnia, ma come supporto a lungo termine, con durata di 2-4 settimane per ottimizzare l’effetto.

Dosaggio per Tisana/Infusione (Uso Tradizionale)

Per alleviare sintomi lievi di stress mentale e favorire il sonno, la dose singola raccomandata è di 0,3-3 grammi di radice triturata in 150 ml di acqua bollente, fino a 3 volte al giorno. Per il sonno, assumere mezz’ora o un’ora prima di coricarsi. Questo dosaggio si basa sull’uso tradizionale ed è più adatto per il consumo come tisana.

Coltivazione e Raccolta della Valeriana

La Valeriana officinalis è una pianta perenne robusta, di facile coltivazione in climi temperati. Predilige terreni umidi e ricchi di sostanza organica, tollerando sia pieno sole che ombra parziale. La propagazione avviene tramite semi o divisione del rizoma. La coltivazione commerciale è importante per garantire qualità e sostenibilità della materia prima, poiché la raccolta selvatica può portare a sovrasfruttamento. Il controllo della qualità del terreno e delle condizioni colturali è cruciale per ottimizzare la produzione di acidi valerènici e altri costituenti attivi.

Condizioni di Coltivazione

La valeriana prospera in terreni argillosi e ben drenati, con pH da leggermente acido a neutro. Richiede buona irrigazione, soprattutto in periodi di siccità. La fertilizzazione con compost organico può migliorare crescita e produzione di biomassa. La pianta raggiunge la maturità per la raccolta della radice al secondo o terzo anno di coltivazione. Il controllo di parassiti e malattie avviene generalmente con metodi biologici, evitando pesticidi che possano contaminare la radice.

Raccolta ed Essiccazione

La raccolta di radice e rizoma avviene in autunno, dopo la caduta delle foglie, quando la concentrazione di acidi valerènici è massima. Le radici vengono dissotterrate, lavate accuratamente e tagliate in pezzi più piccoli per facilitare l’essiccazione. L’essiccazione deve avvenire a basse temperature (sotto i 40°C) in ambienti ben ventilati per evitare la degradazione dei valepotriati e la formazione eccessiva di acido isovalerico, responsabile dell’odore forte. Un’essiccazione inadeguata può compromettere la qualità terapeutica della droga vegetale.

Ricerca Scientifica e Meccanismi d’Azione

La ricerca scientifica sulla valeriana si è concentrata principalmente sulla validazione dei suoi usi tradizionali per sonno e ansia e sull’elucidazione dei meccanismi d’azione. Sebbene i risultati degli studi clinici siano talvolta discordanti, la maggior parte suggerisce un effetto positivo, specialmente con estratti standardizzati e trattamenti a lungo termine. Il meccanismo principale coinvolge la modulazione del sistema GABAergico, ma altri meccanismi contribuiscono all’effetto terapeutico.

Modulazione del Recettore GABA-A

L’acido valerènico e la linarina, un flavonoide, hanno dimostrato di modulare allostericamente il recettore GABA-A, similmente alle benzodiazepine ma con un profilo di legame differente. Questa modulazione aumenta l’affinità del GABA per il suo recettore, incrementando l’inibizione neuronale e producendo effetti sedativi e ansiolitici. La valeriana non si lega allo stesso sito delle benzodiazepine, spiegando il suo profilo di sicurezza più favorevole e l’assenza di dipendenza e astinenza tipiche dei farmaci sintetici.

Interazione con Recettori della Serotonina

Estratti di valeriana e acido valerènico hanno mostrato attività come agonisti parziali dei recettori 5-HT5A, coinvolti nella regolazione del ciclo sonno-veglia. Questa interazione può contribuire a migliorare la qualità del sonno e regolare il ritmo circadiano. La valeriana può anche inibire la ricaptazione della serotonina, contribuendo al suo effetto ansiolitico e antidepressivo lieve. La complessità dei meccanismi suggerisce un’azione su molteplici bersagli nel sistema nervoso centrale.

Effetti Neuroprotettivi

Studi preclinici indicano che la valeriana e i suoi costituenti possono avere effetti neuroprotettivi, promuovendo proliferazione cellulare e differenziazione di neuroblasti. L’acido valerènico ha dimostrato di ridurre i livelli sierici di corticosterone, un marker di stress, e migliorare la funzione cognitiva in modelli animali. Questi risultati aprono nuove prospettive per l’uso della valeriana nel trattamento di disturbi neurodegenerativi e cognitivi associati allo stress cronico.

Curiosità e Fatti Storici della Valeriana

Origine del Nome

Il nome del genere Valeriana deriva dal latino valere, che significa “essere sano” o “essere forte”, in riferimento alle sue proprietà medicinali. L’epiteto specifico officinalis indica che la pianta era riconosciuta e utilizzata nelle farmacie e botteghe tradizionali. La valeriana è stata impiegata nella medicina popolare per oltre 2000 anni, essendo una delle piante officinali più antiche e documentate.

Attrazione Felina

La valeriana è famosa per la sua capacità di attrarre i gatti, che reagiscono alla pianta in modo simile all’erba gatta (Nepeta cataria). Questa attrazione è attribuita alla presenza di actinidina, un alcaloide piridinico derivato dalla degradazione dei valepotriati. L’actinidina agisce come un feromone felino, inducendo uno stato di euforia e gioco nei gatti. Questa caratteristica le ha valso il nome popolare di erba gatta in diverse lingue.

Storia e Uso Antico

La valeriana ha una lunga storia d’uso medicinale che risale all’antica Grecia e Roma. Ippocrate, il “padre della medicina”, ne descrisse le proprietà terapeutiche, e Galeno, medico romano, la prescrisse per l’insonnia. Nel Medioevo fu utilizzata per trattare nervosismo, mal di testa e palpitazioni. Nel XVI secolo l’erborista inglese John Gerard la raccomandò per “ogni male”.

Uso Storico in Guerra

Durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la valeriana fu ampiamente utilizzata in Europa per trattare lo “shock da combattimento” e l’ansia di soldati e civili, a causa della scarsità di farmaci sintetici. Veniva somministrata sotto forma di tinture ed estratti per calmare i nervi e favorire il sonno in tempi di grande stress e trauma. Questo uso storico rafforza la sua reputazione come sedativo naturale efficace.

Domande Frequenti sulla Tisana di Valeriana

La Tisana di Valeriana Causa Dipendenza?

No, la tisana di valeriana, se usata alle dosi raccomandate, non causa dipendenza fisica o psicologica, a differenza di molti sedativi sintetici. La sua azione è graduale e non immediata, contribuendo al profilo di sicurezza. L’uso prolungato (2-4 settimane) è consigliato per ottenere l’effetto terapeutico completo, ma l’interruzione non è associata a sintomi di astinenza.

Qual è la Parte Più Efficace della Valeriana?

La radice (radix) e il rizoma sono le parti più efficaci e utilizzate di Valeriana officinalis. In queste parti sotterranee si concentra la maggior quantità di acidi valerènici e valepotriati, principali costituenti attivi responsabili delle proprietà sedative e ansiolitiche. La raccolta deve avvenire in autunno per massimizzare la concentrazione di questi composti.

Quanto Tempo Impiega la Valeriana a Fare Effetto?

Il tempo per l’effetto può variare tra individui. Generalmente, gli effetti sedativi e ansiolitici si manifestano entro 30 minuti-2 ore dall’assunzione. Per i disturbi del sonno, si consiglia di assumere la valeriana circa 30-60 minuti prima di coricarsi. Per l’ansia, l’effetto terapeutico completo si osserva generalmente dopo 2-4 settimane di uso continuativo. L’azione graduale è una caratteristica distintiva, rendendola più adatta a disturbi cronici.

La Valeriana Può Essere Usata Durante il Giorno?

Sì, la valeriana può essere usata di giorno per alleviare ansia e stress, ma è importante considerare che può causare sonnolenza in alcune persone. Si consiglia di iniziare con dosi basse e osservare la risposta individuale prima di usarla durante attività che richiedono attenzione, come guidare o usare macchinari. Per uso diurno, dosi più basse sono generalmente preferibili.

La Valeriana Può Essere Usata dai Bambini?

L’uso di estratti di valeriana nei bambini sotto i 12 anni non è raccomandato dall’EMA per uso ben stabilito, per mancanza di dati di sicurezza ed efficacia. Anche per l’uso tradizionale, l’EMA non consiglia l’uso in questa fascia d’età. L’uso nei bambini deve avvenire solo sotto stretta supervisione di un professionista sanitario qualificato, che valuterà il rapporto rischio-beneficio.

La Valeriana Interagisce con Altri Farmaci?

Sì, la valeriana può potenziare l’effetto di altri depressori del sistema nervoso centrale, come alcol, benzodiazepine e antidepressivi, aumentando sedazione e sonnolenza. È fondamentale consultare medico o farmacista prima di associarla ad altri farmaci che agiscono sul SNC. L’associazione con alcol deve essere evitata.

Esistono Interazioni Medicamentose Importanti?

Sì, la valeriana può interagire con alcuni farmaci. È cruciale evitare l’uso concomitante con depressori del sistema nervoso centrale, come sedativi, ansiolitici, antidepressivi e alcol, poiché può potenziarne gli effetti e causare sonnolenza eccessiva. Può anche interagire con anticoagulanti, aumentando il rischio di emorragie. Consultare sempre un medico o farmacista prima di combinare valeriana con altri farmaci.

Riferimenti e Studi Scientifici

- Shekhar, H. C. et al. Standardized Extract of Valeriana officinalis Improves Overall Sleep Quality in Human Subjects with Sleep Complaints: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Clinical Study. Adv Ther. 2024.

- Murphy, K. et al. Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats. Phytomedicine. 2010.

- Trauner, G. et al. Modulation of GABAA receptors by valerian extracts is related to the content of valerenic acid. Planta Med. 2008.

- Bent, S. et al. Valerian for Sleep: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Med. 2006.

- European Medicines Agency (EMA). European Union herbal monograph on Valeriana officinalis L., radix. 2016.

- Orhan, I. E. A Review Focused on Molecular Mechanisms of Anxiolytic Effect of Valerina officinalis L. in Connection with Its Phytochemistry through in vitro/in vivo Studies. Curr Pharm Des. 2021.

- Shinjyo, N. et al. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Evid Based Integr Med. 2020.

- Yuan, C. S. et al. The gamma-aminobutyric acidergic effects of valerian and valerenic acid on rat brainstem neuronal activity. Anesth Analg. 2004.

- Dietz, B. M. et al. Valerian extract and valerenic acid are partial agonists of the 5-HT5a receptor. Biochem Biophys Res Commun. 2005.

- Stevinson, C. et al. Valerian for insomnia: a systematic review of randomized clinical trials. Sleep Med. 2000.

- Missouri Botanical Garden. (n.d.). Valeriana officinalis – Plant Finder. Recuperato da Missouri Botanical Garden

- National Center for Complementary and Integrative Health. (n.d.). Valerian. Recuperato da National Center for Complementary and Integrative Health

- European Medicines Agency. (2016). Community herbal monograph on Valeriana officinalis L., radix. Recuperato da European Medicines Agency

- Blumenthal, M., Goldberg, A., & Brinckmann, J. (2000). Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs. American Botanical Council.

- Gawlik-Kotelnicka, O., et al. (2025). Does isovaleric acid play a key role in the interaction between probiotics and antidepressants? A secondary analysis of a randomized clinical trial. Computational and Structural Biotechnology Journal, 27, 2275-2287.

- Senn, R., et al. (2025). Valerenic Acid and Pinoresinol as Positive Allosteric Modulators: Unlocking the Sleep-Promoting Potential of Valerian Extract Ze 911. Molecules, 30(11), 2344.